【BtoB】人気の生成AI研修おすすめ10選!【2025年】

更新日:

生成AIの登場をきっかけに、AIは一部のエンジニアだけの技術ではなくなりました。今や、営業や企画、管理職にいたるまで、業務でAIを正しく活用できる人材が求められています。 本記事では、企業がAI人材を育成するうえでの注意点や研修の選び方を解説し、目的やレベル別に厳選したおすすめの法人向けAI研修サービスをご紹介します。

目次

なぜAI研修が必要なのか

近年、AIやDXを取り巻く環境は急速に変化しています。特にChatGPTに代表される生成AIの登場により、「AIの活用」は一部の専門部署だけでなく、企業全体に関わる経営課題へと変わりつつあります。

AIを活用できれば、業務の自動化や効率化だけでなく、より高度な意思決定や新たなビジネスモデル創出にもつながるでしょう。

こうした背景から、AIリテラシーや活用スキルを社員に広く身につけさせるためのAI研修の必要性が急速に高まっているのです。

「AI=技術者向け」という認識はもう古い

AIというと、従来は「専門のエンジニアが扱うもの」というイメージが一般的でした。しかし現在では、営業、企画、人事、管理職などのビジネス職にもAIリテラシーが求められています。

実際には、「AIを作る人」と「AIを使う人」では必要なスキル領域がまったく異なります。今、企業が最も必要としているのは、AIの仕組みを理解し、業務にどう活かすかを考えられる「使いこなす側の人材」です。

そのためには、AIを基礎から学び、活用できるようになるための研修を、非エンジニア層にも広く提供していくことが欠かせません。

生成AI・DX時代に求められるAI人材とは

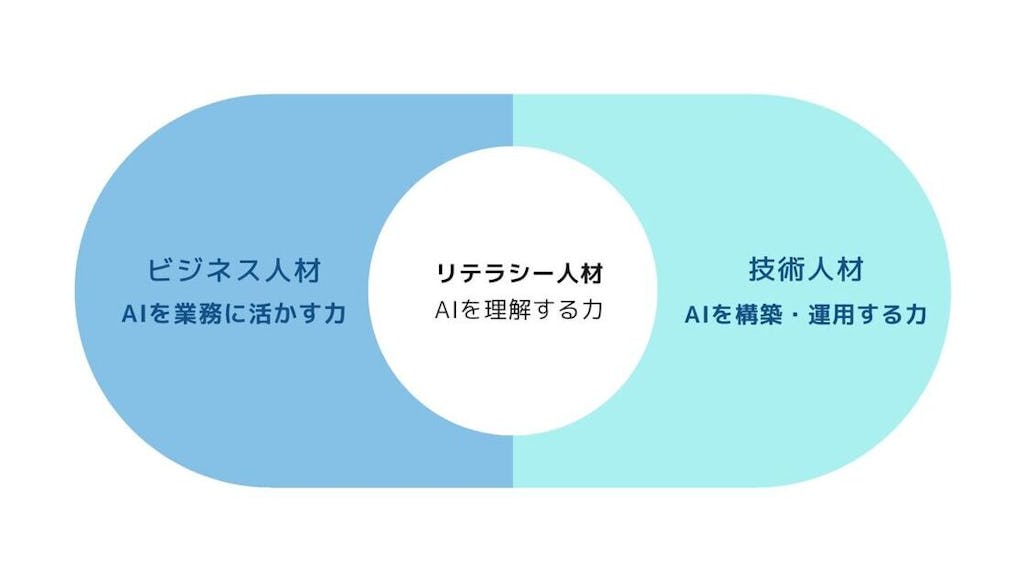

AI人材と一口に言っても、その役割や必要なスキルは大きく異なります。

企業においては、以下の3タイプの人材育成が求められています。

| 人材タイプ | 特徴・役割 | 主な対象層 |

|---|---|---|

| リテラシー人材 | AIの基本的な概念や仕組みを理解し、正しく判断・活用できる | 全社員 |

| ビジネス人材 | AIツールや生成AIを業務で活用し、業務改善や企画に活かせる | 営業、企画、マーケティング、人事など |

| 技術人材 | 機械学習や統計の知識を活かし、AIの設計・構築・運用を担う | エンジニア、データサイエンティスト |

このように、企業全体でAI人材を育てるには、「一部の専門職だけに研修を行う」のではなく、各階層・職種ごとに最適な学びを提供する必要があります。

その第一歩として、自社にどんな人材が必要かを明確にしたうえで、適切なAI研修を導入することが重要です。

AI研修を選ぶときの3つの注意点

法人向けAI研修は選択肢が多く、「どれを選べばいいか分からない」と感じる方も多いかもしれません。しかし、内容や仕組みをよく確認せずに導入してしまうと、「受けただけで終わる研修」になってしまい、実務に活かされないこともあります。

ここでは、失敗しないために押さえておきたい3つの注意点をご紹介します。

1.「とりあえず人気だから」と安易に決めない

研修選びでありがちなのが、「有名だから」「流行っているから」という理由だけで決めてしまうケースです。確かに人気の研修は実績も豊富ですが、自社の課題や人材育成の目的と合っていなければ、期待した効果は得られません。

例えば、「全社員にAIリテラシーをつけたい」という段階で、いきなり開発者向けの高度な研修を導入してしまうと、理解が追いつかず途中で挫折してしまう可能性があります。

研修の内容が「誰の、どんな課題に対応しているか」をよく確認することが大切です。

2. 受講後のフォローや社内展開を想定していない

AI研修は「1回受けて終わり」では意味がありません。知識やスキルを職場で定着させるには、受講後のフォロー体制や社内での横展開まで視野に入れておく必要があります。

例えば、研修の進捗状況を把握できる学習管理システムが用意されているか、復習用の教材があるか、他部署への展開がしやすい構成になっているかといった点は、事前に確認しておきたいポイントです。

学んだ内容を継続的に活かせる仕組みがあるかどうかが、研修の価値を左右します。

3. 社内に「使わせる仕組み」がない

AI研修で知識を得ても、現場で活用する場がなければ、学んだことは忘れられてしまいます。

重要なのは、「研修で学んだことを、実際の業務にどうつなげるか」です。

例えば、研修後にAIを活用した業務改善プロジェクトを企画する、生成AIを使った社内ツールの活用を推進する、あるいは、上司が部下の活用状況を確認できる体制を整えるなど、学びを実務につなげる「仕掛け」が必要です。

現場でAIを使う機会がなければ、せっかくの研修も形だけで終わってしまいます。経営層や管理職の理解と協力を得ながら、使わせる環境を整備することも、成功のカギになるでしょう。

最適なAI研修を選ぶための3つのポイント

AI研修を成功させるには、「ただ受講させる」だけでは不十分です。

重要なのは、自社の目的や社員の状況に合った研修を選ぶことです。そのためには、対象者の特性、教育の目的、研修の形式といった複数の視点から検討する必要があります。

ここでは、AI研修を選定する際に押さえておきたい3つの視点を見ていきましょう。

1. 対象者のレベルと職種を明確にする

AI研修を成功させるには、「誰に学ばせるのか」を最初に明確にする必要があります。

社員のスキルや職種に合っていない研修を実施すると、理解が追いつかず挫折したり、逆に内容が簡単すぎて意味のないものになってしまうことも。まずは対象者のレベルや業務内容を把握し、それに応じた研修を選ぶことが重要です。

- 全社員が対象か、一部の専門職(エンジニア・データ担当など)だけか

- 管理職、若手社員、中堅層などの階層ごとに内容を分けるべきか

- 職種(営業、企画、マーケ、人事、開発など)によって活用シーンが異なる

- 現時点のスキルレベル(AI未経験者か、既に少し触れているか)

こうした整理を行った上で、それぞれの層にとって「理解できる・役立つ・現場で活かせる」研修を選ぶことが、AI人材育成の成果につながります。

2. 教育の目的別で分類する

次に重要なのが、「何のために研修を行うのか」という目的の明確化です。

- リテラシー教育:AIの基本的な知識を広く全社員に伝える

- 業務活用スキルの習得:生成AIやデータ活用を業務改善に活かす

- 技術者の専門スキル強化:機械学習やAIモデルの開発・運用を担えるようにする

それぞれに適した研修サービスは異なります。例えば、全社員向けにはわかりやすいeラーニング型のリテラシー講座、技術者向けにはG検定(1)やE資格(2)に対応した専門研修が有効でしょう。

3. 研修形式ごとの特徴を理解する

同じ内容でも、「どのように学ぶか」によって理解度や定着度は変わってきます。

- オンライン研修:時間・場所を問わず受講でき、コストも抑えやすい。ただし、モチベーション維持や習熟度管理には課題が残る

- 対面・ライブ研修:集中力が高まり、講師との双方向性が活かせる。ただし、日程調整や運用負荷がかかることもある

- ハイブリッド型:eラーニングと集合研修を組み合わせ、柔軟性と定着率の両立を図る

自社の研修体制や社員の働き方に応じて、最適な形式を選ぶことで、効果的な運用が可能です。

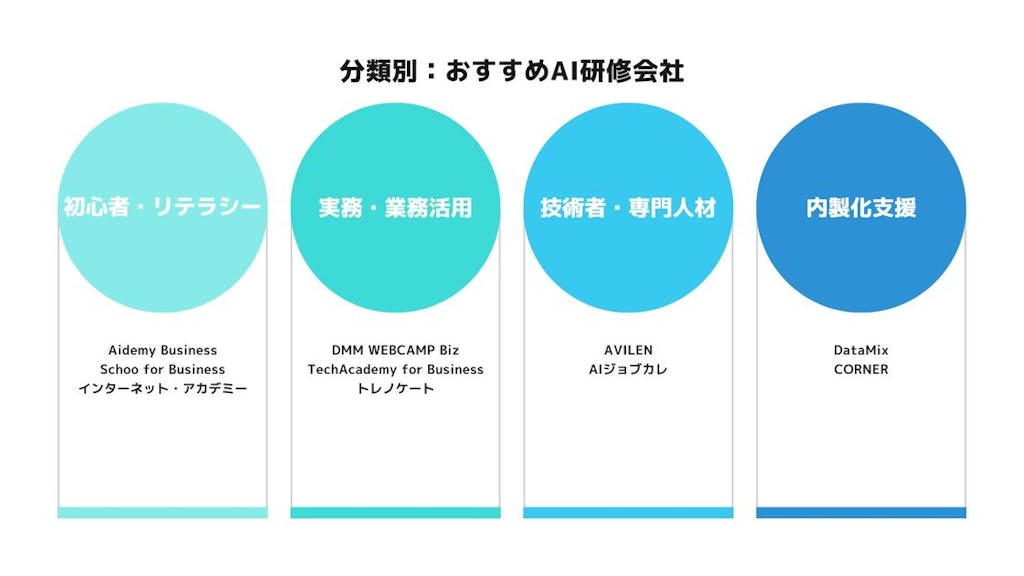

おすすめのAI研修サービス10選

おすすめのAI研修サービス:初心者・リテラシー向け研修

1. Aidemy Business

Aidemy Businessは、エンジニア層を含む全職種の社員向けに設計されたeラーニング型のAI研修サービスです。

AI、データ分析、DXなど、幅広いテーマに対応しており、受講できる講座数は250以上。1本あたり15〜30分程度で完結する動画教材が中心で、業務の合間に少しずつ学習を進めやすいのが特徴です。

教材は経済産業省の「デジタルスキル標準(DSS)」にも準拠しており、リテラシーから実務応用まで段階的に学べる構成。初めてAIに触れる社員にとっても無理なく導入できます。学習管理システムを活用した進捗管理や社内レポート機能もあり、組織全体の学習状況を可視化したい企業にも適しています。

- 料金:要問い合わせ(受講者数・プランにより変動)

- サービスサイト:https://business.aidemy.net/

2. Schoo for Business

Schoo for Businessは、企業向けのDX・AIリテラシー研修に強みを持つオンライン学習サービスです。

特に、管理職向けと若手社員向けに分かれた講座ラインナップが特徴で、組織階層ごとに必要な視点やスキルを効率的に学べるでしょう。AIの基礎知識や活用事例に加えて、リスクやガバナンスの観点も扱われており、「AIを正しく活用する力」を育てる研修として定評があります。

- 料金:要問い合わせ(月額・ID数により変動)

- サービスサイト:https://schoo.jp/biz

3. インターネット・アカデミー

インターネット・アカデミーは、初心者・文系社員でも安心して受講できる内容が魅力のAI研修サービスです。AIの基礎知識から最新のトレンドまで、講師が丁寧に解説する対面型・オンライン型の研修プログラムを提供しており、社内での集合研修や個別カリキュラムの相談も可能です。

「IT未経験者にAIの基本を理解させたい」という企業のニーズにマッチしており、ChatGPTをはじめとする生成AIのビジネス活用法や、データの扱い方などもカバー。研修の柔軟性やカスタマイズ性が高く、社員の職種やスキルレベルに応じて内容を調整できる点も評価されています。

- 料金:要問い合わせ(カリキュラム内容・人数により変動)

- サービスサイト:https://www.internetacademy.co.jp/course/ai/

おすすめのAI研修サービス:実務・業務活用向け研修

1. DMM WEBCAMP Biz

DMM WEBCAMP Bizは、生成AIをはじめとする最新技術の「業務活用」に特化した法人向け研修サービスです。特に、ChatGPTや画像生成AIなどの具体的な使い方にフォーカスしており、AIをどう業務効率化に活かせるかを実践的に学べる内容が好評です。

研修は非エンジニアにも理解しやすい構成で、「どの業務に、どんなAIを、どう活かせるか」という視点から設計されています。短時間で成果を出すためのカリキュラムになっており、営業や事務職の方にも無理なく導入できるのが強みです。

- 料金:要問い合わせ(規模・カスタマイズ内容により異なる)

- サービスサイト:https://business.web-camp.io/

2. TechAcademy for Business

TechAcademy for Businessは、実務で即戦力となるスキルを短期間で習得できるオンライン完結型の研修サービスです。主な対象は非エンジニアのビジネスパーソンですが、Pythonを使ったデータ分析や業務改善のための自動化ツールの作成など、実際の業務に直結するスキルが身につく内容が中心です。

受講者には現役エンジニアのメンターが週2回の1on1メンタリングを提供し、質問しながら進められるサポート体制も充実。eラーニング形式ながら挫折しにくい点が高く評価されています。短期集中型のコースもあり、プロジェクト単位で学ばせたい企業にも適しています。

- 料金:要問い合わせ(ID数・受講期間・カリキュラムにより変動)

- サービスサイト:https://techacademy.jp/biz

3. トレノケート

トレノケートは、もともとIT研修に強みを持つ研修会社で、企業や自治体などでも広く導入されている信頼性の高いサービスです。AIやDXに関連する研修も豊富に取り揃えており、理論と実践を組み合わせたカリキュラム設計が特徴です。

また、実務での応用力を育てるためのワークショップ形式の講座も多く、受講者が「学ぶだけで終わらない」設計になっている点が強み。人材開発支援助成金(旧人材開発支援助成制度)への対応も可能で、コストを抑えて導入したい企業にも適しています。

- 料金:要問い合わせ(規模・カスタマイズ内容により異なる)

- サービスサイト:https://www.trainocate.co.jp/

おすすめのAI研修サービス:技術者・専門人材育成向け研修

1. AVILEN

AVILENは、AI開発の現場で即戦力となるスキルを体系的に学べる研修サービスです。G検定・E資格・DS検定といった主要なAI系資格に対応したカリキュラムがそろっており、初級者から上級エンジニアまで幅広くサポートしています。

研修内容はPythonや機械学習、深層学習などの技術分野に加え、生成AIの活用やビジネス実装までカバー。教材は全て自社開発されており、知識の定着と実務適用を両立した構成です。また、法人向けには受講者の理解度に応じてカスタマイズした設計も可能で、エンジニア育成の内製化を支援したい企業にも適しています。

- 料金:要問い合わせ(受講人数・資格種別により変動)

- サービスサイト:https://avilen.co.jp/org/learning/

2. AIジョブカレ

AIジョブカレは、実務経験豊富な現役エンジニアが講師を務めることで定評のあるAI人材育成サービスです。E資格認定講座をはじめ、機械学習・ディープラーニング・Pythonプログラミングなど、AI技術者に求められるスキルを網羅した講座を提供しています。

法人研修では、受講者のレベルや目的に合わせたカスタマイズが可能で、実践演習や成果物の提出を通じて、ただの座学に終わらない「アウトプット重視」の学びが得られるでしょう。また、受講後に人材紹介や転職支援なども行っており、AI人材の育成から採用・定着までをトータルで支援しています。

- 料金:要問い合わせ(講座ごと・人数規模により異なる)

- サービスサイト:https://www.aijobcolle.com/

カスタマイズ・内製化支援型研修

1. DataMix

DataMixは、「AI人材を育てたいけれど、社内にノウハウがない」という企業向けに、教育から浸透・定着までを一貫して支援する研修サービスです。研修コンテンツは、初級者向けのリテラシー教育から、実務活用・データ分析・AI開発まで幅広く対応。加えて、自社のLMSと連携することで、学習状況の管理や評価も可能です。

特徴的なのは、DX研修を「7つのタイプ」に分類して提供している点。例えば、事務職向け・管理職向け・データサイエンティスト候補向けなど、用途ごとに最適なカリキュラムが選べるため、組織全体のDX推進を段階的に行いたい企業にも適しています。

- 料金:要問い合わせ(プラン設計によって変動)

- サービスサイト:https://datamix.co.jp/news/20220309/

2. CORNER

CORNERは、経済産業省の「デジタルスキル標準(DSS)」に準拠した、全社的な人材育成プランを設計・提供するAI研修サービスです。特徴は、単発の研修提供ではなく、研修の設計・実施・評価までを一貫して支援する体制です。

例えば、社員のスキルアセスメントからはじまり、適切な研修プログラムの構築、社内への展開方法の設計、学習効果の測定まで、内製化に必要なプロセスをトータルでカバー。特に、AIやDXに関する専門知識が社内に不足している企業にとっては、伴走型で支援を受けられる頼れる存在でしょう。

- 料金:要問い合わせ(内容に応じた個別見積もり)

- サービスサイト:https://www.corner-inc.co.jp/

まとめ:自社に合ったAI研修の導入が最初の一歩

AI人材の育成は、単なる学習機会の提供にとどまりません。企業の競争力を支える「人とスキルの基盤」をつくる戦略的な取り組みです。だからこそ、対象者・目的・形式に応じて研修内容を選び抜くことが重要です。

この記事では、初心者向けから専門人材向け、内製化支援まで幅広い研修サービスをご紹介しましたが、大切なのは1社に決め打ちするのではなく、自社の目的に応じて組み合わせる柔軟性です。また、研修を「受けて終わり」にしないためにも、現場での活用設計や上司の巻き込み、進捗管理の仕組み化など、学習を組織に定着させる工夫も求められます。

自社にとって必要なAI人材を明確にし、育成にふさわしいパートナーを選びましょう。

注釈

(1) G検定(ジェネラリスト検定):日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する、AI・ディープラーニングの基礎知識を問う資格試験。主にビジネスパーソンや企画職を対象。

参考:JDLA G検定公式サイト

(2) E資格(エンジニア資格):JDLAが実施する、ディープラーニングを中心としたAI実装スキルを問う資格試験。エンジニアや研究者向けで、実務に活かせる内容。

参考:JDLA E資格公式サイト

公式SNSをフォロー

最新のAIトレンドやリリース情報をいち早くお届けします。

今すぐフォローしましょう!

関連タグ

この記事の著者

O!Product編集部

「O!Product(オープロダクト)」は、日本最大級BtoBのAIツール・サービス検索サイトです。 「日本のすべての企業に、AIトランスフォーメーションを。」をミッションに掲げているGigantic Technologies株式会社によって運営されています。 AIに精通し、2017年設立時から企業のDX支援に取り込んでおり、十分な実績とノウハウを元に情報を発信しています。

あわせて読みたい特集・コラム

厳選!AI研修の導入事例10選!研修後の効果や現場の声は?

生成AI導入支援会社おすすめ14選【2026年最新版】事例・選び方も解説

Dify導入支援会社おすすめ12選 | 事例・選び方も解説【2026年最新版】